コンテンツ案内

岩波ブックレット セレクト100 タイトル一覧

13 件

教育〈NDC10版:370〉

二一世紀の学校では何が基本理念になっているのか? 子どもの学ぶ権利が保障され,教師が専門家として成長する学校では何が大切にされているのか? 日本はもとより海外でも爆発的に普及している「学びの共同体」の手引き書として大きな反響を呼んでから一〇年,社会変化を踏まえ内容をアップデートした新版が登場.

教育(文学・文化・歴史)〈NDC10版:377.1〉

日本で世界で「学問の自由」が揺れている.旧来の「アカデミア」対「外部(政治)」の関係にとどまらず,拡大した経済・産業界からの影響を受け緊張関係の顕われが多様化する一方で,国際機関や非政府組織により,権利保障の規範づくりや情報共有が進んでいることはあまり知られていない.現在必要な知識を凝縮した1冊.

教育〈NDC10版:377.21〉

近年加速する大学の「ガバナンス改革」.学長を中心としたトップダウン型経営は,教育現場に果てしない混乱をもたらしている.教育・研究の実態からかけ離れた独善的な改革が推し進められ,果ては学内制度や人事までが一部の人間の意のままに改められてしまう――.変わりゆく国公立大学のいまを,七つの大学の現場から報告する.

教育(社会学(国際・メディア))〈NDC10版:375.199〉

三十年におよぶ経済停滞に加え,コロナ禍のダメージを受けた日本では,「未来の教室」事業に急速に期待がかかるが,その成否は? また,現在の労働の多くがロボットに代替される未来予測のもと,教育の役割が重みを増すなか,各国の政策対応は? 学校改革の第一人者が,豊富なデータとともに検証する.

教育(社会学(国際・メディア))〈NDC10版:374.37〉

2021年度より公立学校教員への導入が可能になった「1年単位の変形労働時間制」.この制度は教員の多忙化解消につながらないどころか,さらに多忙化を進展させる可能性すら含んでいる.本書では,学校がおかれている実情や法制度を踏まえつつ,この制度の持つ問題点について,現場教員を含む様々な視点から論じる.

教育(社会学(国際・メディア))〈NDC10版:371.3〉

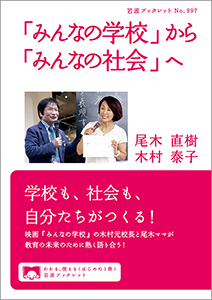

いま,学校は子どもの力を育んでいるか.大人に都合のよい教育に,子どもを押し込めていないか.どんな子にも居場所をつくる教育を実践する大阪市立大空小学校の日常を追った映画『みんなの学校』で話題の元校長・木村氏と,人気の教育評論家・尾木ママが熱く語り合う.誰もが主役となって社会をつくり,未来を拓くための教育とは.

教育(社会学(国際・メディア))〈NDC10版:374.37〉

調査報告 学校の部活動と働き方改革 教師の意識と実態から考える

国際比較でも突出した長時間労働で知られる日本の教師に重くのしかかる部活動指導.9割以上が部活顧問を担当しているが制度上は義務ではなく,解放を求める声も上がる.では,どんな世代,専門,経験をもつ教員の負担になっているのか.一方で「やりがい」は何に由来するのか.勤務と意識の実態を,独自の全国調査データから描き出す.

教育(文学・文化・歴史)〈NDC10版:372.106〉

1948年,教育勅語は公教育から排除された――それは教育勅語のうたう理念と,勅語がもたらした現実が,自由と民主を掲げる戦後社会に根本的に馴染まないからだ.学校教育に,社会に,そしてアジアに大きな歪みをもたらしたその歴史を,教育史研究の成果を結集して解説する.一冊で論点がわかる必携の書.

教育(法律・政治・行政)〈NDC10版:375.314〉

選挙権年齢が一八歳に引き下げられるのを機に,全国の高校生に副読本が配布され,「主権者教育」が進められている.同時に,教育における「政治的中立性」の確保が強調され,高校生の政治活動への制限が議論されている.この動きをどう考えるのか.政権の思惑を批判しつつ,民主政治を豊かにする教育とは何かを考える.

教育(語学・コミュニケーション)〈NDC10版:375.893〉

間違った方向で進めると,公教育の信頼失墜,格差の固定や疎外感を抱く子どもの増加にもつながりかねない英語教育改革.グローバル化に踊らされず,多言語・多文化社会で生きる力を子どもに育むにはどうしたらよいか.英語力ではなく,子どもを育てるのだということに立ち返りつつ,目指すべき教育を保護者や教師と一緒に考える.

教育(社会学(国際・メディア))〈NDC10版:372.107〉

「ゆとり教育」から「確かな学力」路線への転換以降,学力格差は縮小されたのか.男女差や通塾・家庭環境による違いは.格差を克服する学校のタイプとは.「学力の2こぶラクダ」(二極化)状況を解き明かし大きな反響をよんだブックレット『調査報告「学力低下」の実態』(2002)の後継調査から,最新の状況を検証する.

教育(医学・歯学・薬学・看護学)〈NDC10版:367.99〉

性について語るなんて恥ずかしい? でも,そもそも性ってなんだろう? 性別のこと? セックスのこと? 性とは,人が生きることそのもの! この本では,思春期の悩みから多様な性のありようまで,「いのちと自尊感情」をキーワードに,基本的な理解を育むためのヒントを提供する.豊かな人間関係を築いていくための性教育.

教育(情報学)〈NDC10版:375.199〉

紙をデジタルで置き換えることは,良いことばかりなのだろうか? デジタルに移行することで失うものはないのか? 教育現場での情報技術活用に早くから取り組んできた著者が,デジタル教科書と呼ばれるのはどのようなものか解説し,紙の教科書と比較したメリット・デメリットを論じたうえで,拙速な導入の危うさを指摘する.