コンテンツ案内

角川ソフィア文庫 セレクト100 タイトル一覧

43 件

文学・文化・歴史(社会学(国際・メディア))〈NDC10版:291〉

山地と山脈の違いって何? リアス海岸の「リアス」って何だろう? 身近なテーマから地理を学べる入門書。都道府県名の由来や、和牛と国産牛の違いなど、身近なのに実は知らなかった疑問にお答えします。読んで納得、知って役立つ地理のおもしろさが詰まった1冊。

文学・文化・歴史〈NDC10版:210.32〉

なぜ、日本列島に前方後円墳のような巨大古墳が生まれたのか。長をまつる巨大な墳丘を「見上げる」行為や、石室の位置や様式、埴輪、また鏡・刀などの副葬品から、古代の人びとは何を感じとっていたのか。竪穴式石室から横穴式石室への大転換はどのように起きたのか。人の心の動きの分析を通じて解明。神格化の装置から単なる墓へ。3世紀から7世紀の日本列島に16万基も築かれた古墳とは何であったかを問う、認知考古学の最前線。

文学・文化・歴史〈NDC10版:825〉

「これに勝る漢文文法書なし」との声も高い名著を復刊。漢文の読解力を高めるには、漢字の知識に加えて、「文法」の精確な理解が必要だ。漢字の音と意味の関係や規則、文の構造、例外的な用法などについて『論語』や『史記』などの中国古典の名著から引いた1270を超える文例を用いて実践的・体系的に解説。文例をしっかり読み込み、漢字についての知識と理解を深めることで、確かな読解力を身につけよう。語法便覧、慣用句辞典としても活用できる、究極の指南書。解説=齋藤希史、校訂=齋藤希史・田口一郎

文学・文化・歴史〈NDC10版:210.32〉

ぽっかり空いた目と口、短い手足、あどけない表情。心が癒やされる可愛らしい造形で、博物館でも大人気の埴輪たち。しかし、古墳を彩る人物・道具・家・動物たちの群像として見ると、王権を巡る「さまざまな物語」が浮かび上がってくる。3世紀中頃から6世紀終わり頃まで、およそ350年にわたり造られた埴輪を、定番の名品から最新の出土品まで紹介。造形美、細部の見方、楽しみ方を第一人者が解説する。カラー図版160点掲載。

文学・文化・歴史〈NDC10版:380.1〉

「なぜ敷居を踏んではいけないのか?」「ひな人形はなぜ3月3日を過ぎたら飾ってはだめ?」「ハレとケとは何か?」等、日本古来の習わしや不思議な言い伝え、民俗学の基本用語など全150項目超を解説。

文学・文化・歴史〈NDC10版:210.36〉

平安時代の家、調度品、行事や服装、儀式、季節の行事、食事や音楽、娯楽、スポーツ、病気、信仰や風習……。『源氏物語』や『枕草子』など古典文学の世界が鮮やかによみがえる! 文化を学べる読む辞典。

文学・文化・歴史〈NDC10版:240〉

人類誕生の舞台であり、民族移動や王朝の盛衰を経て、他者と共存するおおらかな知恵を蓄えたアフリカ大陸。現地調査を重ねた文化人類学者が、「世界史」の枠組みをも問い直す、文明論的スケールの通史。

文学・文化・歴史〈NDC10版:911.307〉

長年の俳句指導の実践を通して到達した、「四つの〈型〉により実作」というなメソッド。初心者でも20週で確実の俳句が作れる画期的な1冊。30年来のロングセラー俳句入門書、待望の初文庫化!

文学・文化・歴史〈NDC10版:209〉

世界史はあっと驚く話、深い感銘を受ける話、ロマンティックな話、手に汗を握る話に満ちている。かつての社会を大きく変えた出来事の数々は、今なお読む者・知る者の心を動かし、私たちの進むべき道に指針を与えてくれる。原始から20世紀まで人類が紡いだ道のりを、100のテーマをしるべとして1冊に凝縮。学び直しの手がかりとして、また世界の潮流を掴むためとして、ストーリー仕立てのエピソードと図版資料を多数収録。

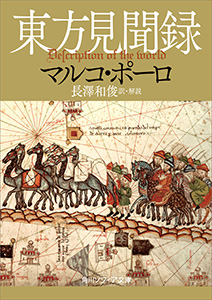

文学・文化・歴史〈NDC10版:292.09〉

ヴェネツィア商人の息子マルコは中国へ陸路で渡り、13世紀のアジア世界を支配するフビライ・ハーンの絢爛たる宮廷へと辿り着く。元朝の使者として見聞した各地の暮らしや奇妙な風習、宗教、貨幣や通信制度、そして財宝の島ジパングと元寇の顛末。ヨーロッパ人の驚異を集めたその冒険譚は、コロンブスを突き動かし、大航海時代の原動力となった。生涯を中央アジアの踏査にささげたシルクロード史家が、旅人の眼で訳し読み解く。

文学・文化・歴史〈NDC10版:209.71〉

日本人はこの戦争の重要性を知らなさすぎる――。欧米では”The Great War” と称される第一次世界大戦。その実態を紐解くと、覇権国と新興国の鍔迫り合い、急速な技術革新とグローバリゼーションの進展など、WW1開戦前夜と現代との共通点が驚くほどに見えてくる。旧来の研究の枠を超え、政治・経済・軍事・金融・メディア・テクノロジーなど幅広い観点から、戦争の背景・内実・影響を読み解く、日本人のための入門書。

文学・文化・歴史〈NDC10版:933.6〉

死者が自らの供養のために寺で経をあげる「いつもよくあること」、理不尽な離縁を恨んで死んだ妻の亡霊に恐怖する「女の死体にまたがった男」、散文詩の頂点を示す一幅の絵画のような「蓬莱」、円朝の同題の人情噺としても有名な「牡丹燈籠」、人間が異界の女たちの魔性の美しさに幻惑されていく「泉の乙女」「鳥妻」、死をも超越した人間の信と義を描く「顔真卿の帰還」、深刻な幼年期の恐怖体験を綴るハーン文学の原点ともいえる「私の守護天使」――アメリカから日本時代に至るまで、人間の心や魂、自然との共生をめぐる、ハーン一流の美意識と倫理観に彩られた代表的作品三十七篇を精選。詩情豊かな訳で読む新編第二弾。

文学・文化・歴史〈NDC10版:923.5〉

曹操に大敗した劉備元徳、稀代の策士・諸葛孔明を三顧の礼をもって軍師に迎え、ついに赤壁の戦いへ――。孔明、七星檀を築いて東風を起こし、八十万の曹操軍が火の海に包まれる!怒涛の第二巻。

文学・文化・歴史〈NDC10版:911.307〉

厳粛で、晴れやかで、淑気に包まれるお正月。元日から初詣、門松、鏡餅、若水、屠蘇、雑煮など、古来の伝統行事にまつわる季語が並ぶ。歳徳神を家々に迎え、神酒を供えて一年の息災を祈る。初夢、三が日、松過を経たのち、左義長の炎とともに神は天に帰るのだという。年頭にハレの日を設けた日本人の叡知と自然への敬虔な思いが新年季語にはこめられている――。解説に作句のポイント追加した改訂第五版。全五巻の総索引付。

文学・文化・歴史〈NDC10版:911.307〉

「寒来暑往 秋収冬蔵」冬は突然に訪れる。秋に収穫した農作物を収蔵する季節。紅葉、時雨を経て、雨は雪へと変わり、ストーブや炬燵のある家中で人びとは寒さと向き合ってきた。蕭条[ルビ:しようじよう]たる冬景色のなか、暖を取る工夫の数々が季語に収斂されている。歳末から年が明けて寒に入ると、春を待つ季語が切々と並ぶ――。 ただ一句を得るために生涯を捧げた俳人たちの名句を収め、解説に「作句のポイント」を追加した、改訂第五版!

文学・文化・歴史〈NDC10版:911.307〉

和歌以来の伝統の季語から近年の新しい季語まで収録し、的確な解説と名句で定評のある角川歳時記。例句を大幅に見直し、解説に「作句のポイントを新たに追加。読んでも役立つ、改訂第五版!

文学・文化・歴史(哲学・心理学・宗教学)〈NDC10版:387.91〉

雷神、酒呑童子、茨木童子、節分の鬼、ナマハゲ……古くは『日本書紀』や『風土記』にも登場する鬼。見た目の姿は人間だが、牛のような角を持ち、虎の皮の褌をしめた筋骨逞しい姿が目に浮かぶ。しかし、日本の民間伝承や芸能・絵画などの角度から鬼たちを眺めてみると、多彩で魅力的な姿が見えてくる。いかにして鬼は私たちの精神世界に住み続けてきたのか。鬼とはいったい何者なのか。日本の「闇」の歴史の主人公の正体に迫る。

文学・文化・歴史〈NDC10版:911.307〉

初心者からベテランまで最も定評のある角川歳時記を全面リニューアル。作句のポイントを追加したわかりやすい解説に、例句も2割以上を刷新。季語の数が最も多い夏、俳句で風情と情緒を愉しみたい。

文学・文化・歴史〈NDC10版:911.307〉

初心者からベテランまで最も定評のある角川歳時記を全面リニューアル。上級者でも間違いやすい作句のポイントを追加、ぐんとわかりやすい解説に。例句も新しく600句以上を収録。さあ、俳句を始めよう!

文学・文化・歴史〈NDC10版:227〉

イスラーム世界から過去、現在、未来を見つめると、西洋中心の視点とはまるで異なる歴史が浮かび上がる。肥沃な三日月地帯に産声をあげる前史から、宗教としての成立、民衆への浸透、多様化と拡大、近代化、そして民族と国家の20世紀へ――。シーア派とスンナ派の起源とは? パレスチナ問題はなぜ生じた? 宗教と政治の関係は? 「歴史は誰かがつくるもの」とするイスラーム史の第一人者が日本人に語りかける100の世界史物語。

文学・文化・歴史〈NDC10版:911.307〉

季節のことばとは、私たちの住むこの風土を認識することば。たとえば「春一番」「青葉潮」「やませ」――季節感だけではなく、喜怒哀楽に満ちた生活の知恵をも感じさせる。古来より世々の歌よみたちが思想や想像力をこめて育んできたそれらの「季の詞(ことば)」を、歳時記編纂の第一人者が名句や名歌とともに鑑賞。生活習慣や気候が変化する現代においてなお、感じることのできる懐かしさや美しさが隅々まで息づいている。解説・宇多喜代子

文学・文化・歴史〈NDC10版:934.6〉

代表作『知られぬ日本の面影』を新編集する待望の第2弾。「鎌倉・江ノ島詣で」「八重垣神社」「美保関にて」「二つの珍しい祭日」ほか、日本に対するハーンの想いと細緻な眼差しを感じる新訳十編。

文学・文化・歴史(芸術(音楽・美術・演劇))〈NDC10版:382.1〉

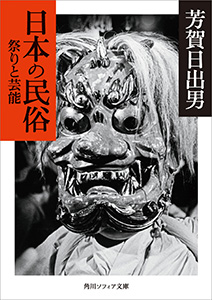

大自然と調和して生きてきた日本人。四季の移ろいの中から神や精霊の概念が生まれ、祭りや郷土芸能が育まれてきた。神事である御幣の祭り、大黒舞などの初春の芸、様々な鬼の祭りや獅子舞、田植えの祭りや語り物、能や風流―時代の変化の中で刻々と失われゆく信仰の情景を、折口信夫に学び、宮本常一と旅した目で捉える。各巻200点超の写真を収録、民俗学的フィールドワークと写真家の眼差しを交差させた、記念碑的大作。

文学・文化・歴史(農学(農・獣・畜産・水産))〈NDC10版:382.1〉

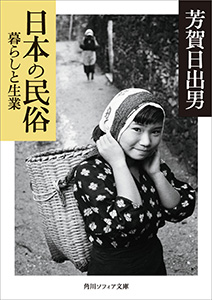

「神は季節の変わり目に遠くから訪れ、村人の前に姿をあらわす」。師・折口信夫の「まれびと」論に目を開かされ、ハレとケのリズムとともに年を過ごす日本人の姿を追い続けた眼差しは、何を捉えてきたのか。正月や盆などの年中行事から、農村の田植えや漁村の海女、その他巫女や人形まわし――共同体の内に入って語り、距離を置いて眺めてこそ写し得た、日本古来の暮らしと生業。変貌し続ける伝承と習俗の真の姿がここにある。

文学・文化・歴史〈NDC10版:929.763〉

世紀を超えて語りつがれ、人々の胸を躍らせてきた、夢とロマンスと冒険の絢爛豪華なファンタジー。最も親しまれてきた「アラジン」「アリ・ババ」の物語を含む拾遺集。長大な本篇への入門書としても最適!

文学・文化・歴史〈NDC10版:388.1〉

「竹取翁」「花咲爺」「かちかち山」などの有名な昔話(口承文芸)を取り上げ、『今昔物語集』をはじめとする説話文学との相違から、その特徴を考察。丹念な比較で昔話の宗教的起源や文学性を明らかにする。

文学・文化・歴史〈NDC10版:380.4〉

表題作に加え「母の手毬歌」 「こども風土記」 「木綿以前の事」 など柳田の代表作として名前の挙がる著名な6作品を一冊に収録! 柳田が終生持ち続けた幼いころの直感やみずみずしい感性を随所で感じられる。

文学・文化・歴史(芸術(音楽・美術・演劇))〈NDC10版:386.1〉

古来伝承されてきた神事である祭りの歴史を「祭りから祭礼へ」「物忌みと精進」「参詣と参拝」等に分類し解説。近代日本が置き去りにしてきた日本の伝統的な信仰生活を、民俗学の立場から次代を担う若者に説く。

文学・文化・歴史(哲学・心理学・宗教学)〈NDC10版:387.91〉

柳田国男が、日本の各地を渡り歩き見聞した怪異伝承を集め、編纂した妖怪入門書。現代の妖怪研究の第一人者・小松和彦氏が最新の研究成果を活かし、原典に当たり、詳細な注と解説を入れた決定版。

文学・文化・歴史〈NDC10版:380.4〉

日本民族の祖先たちは、どのような経路をたどってこの列島に移り住んだのか。表題作のほか、海や琉球にまつわる論考8篇を収載。大胆ともいえる仮説を展開する、柳田国男最晩年の名著。

文学・文化・歴史(哲学・心理学・宗教学)〈NDC10版:388.1〉

河童・鬼・天狗・山姥――。妖怪はなぜ絵巻や物語に描かれ、どのように再生産され続けたのか。豊かな妖怪文化を築いてきた日本人の想像力と精神性を明らかにする、妖怪・怪異研究の第一人者初めての入門書。

文学・文化・歴史〈NDC10版:382.12〉

名作『遠野物語』を刊行した十年後、柳田国男は二ヶ月をかけて東北を訪ね歩いた。その際の旅行記「豆手帖から」をはじめ、「雪国の春」、「東北文学の研究」など、日本民俗学の視点から深く考察した東北文化論。

文学・文化・歴史(哲学・心理学・宗教学)〈NDC10版:164.1〉

古事記や日本書紀に書かれた神話以前から、日本人の心の中には素朴な神話が息づいていたのではないか。古代史研究の第一人者が、考古学や民俗学の成果を取り入れながら神話を再検討。新たな成果を加えた新版。

※本作品は紙版の書籍から口絵または挿絵の一部が未収録となっています。あらかじめご了承ください。

文学・文化・歴史〈NDC10版:911.56〉

2007年は中原中也生誕百年、没後70年の記念すべき年。中原中也の詩業が全て見渡せる、文庫で初の画期的1冊本全詩集が誕生。この1冊で、詩人として生き、詩人として逝った新しい中也が発見できる。※本作品は紙版の書籍から口絵または挿絵の一部、解説が未収録となっています。あらかじめご了承ください。

文学・文化・歴史〈NDC10版:388.1〉

怪談、百物語研究の第一人者・東雅夫が、古今東西の文献から掘り起こした、江戸、明治、現代の百物語のすべてを披露。なぜ人は、これほどまでに百物語を語りたくなるのか? 百物語に恐怖を感じるのか・・・?

文学・文化・歴史〈NDC10版:911.16〉

主宰・沢田の元に集まった主婦、漫画家、女優、プロレスラー達の自由奔放な短歌に、エッセイでも人気の歌人・穂村弘と、短歌の神が宿る東直子が、愛ある評価とコメントをつけた。楽しいコトバの世界へ出かけよう!※本作品は紙版の書籍から挿絵あまたは文章の一部が未収録となっています。あらかじめご了承ください。

文学・文化・歴史〈NDC10版:933.6〉

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が見出した美しい日本の怪談集。耳無し芳一、雪女、ちんちん小袴など、ハーンの代表作を詩情豊かな新訳で収録します。ハーンによる再話文学の世界を探求する決定版!!

文学・文化・歴史〈NDC10版:382.122〉

現在の岩手県遠野市は、以前は山にかこまれた山間隔絶の小天地だった。民間伝承の宝庫でもあった遠野郷で聞き集め、整理した数々の物語集。日本民俗学に多大な影響を与えた名作。

文学・文化・歴史〈NDC10版:934.6〉

日本の人びとと風物を印象的に描いたハーンの代表作『知られぬ日本の面影』を新編集。「神々の国の首都」「日本人の微笑」ほか、アニミスティックな文学世界や世界観、日本への想いを伝える一一編を新訳収録。

文学・文化・歴史〈NDC10版:911.304〉

俳句の特性を明快に示した画期的な俳句の本質論「挨拶と滑稽」や「写生について」「子規と虚子」など、著者の代表的な俳論と俳句随筆を収録。初心者・ベテランを問わず、実作者が知りたい本質を率直に語る。