東京都立立川国際中等教育学校は平成20年(2008)に開校、その後、令和4年(2022)に小学校が併設されたことで、公立では全国初の小・中・高すべての校種がそろう学校となりました。今回は、中等1年の国語科で、古典文学『竹取物語』「蓬莱の玉の枝」を題材にした授業を紹介します。2学期8時間をかけて、生徒自らが新訳作りに取り組む様子をレポートします。

活用事例

生徒自ら、古典の新訳に取り組む

古典を苦手にしない授業

東京都立立川国際中等教育学校

公立・共学/学年:中1/JKS導入:2024年/利用端末:ノートPC

『竹取物語』を読んで新訳を作ろう!

担当:青山雄司先生

主な活用コンテンツ:「新編 日本古典文学全集」「角川ソフィア文庫 ビギナーズ・クラシックス セレクト90」「小学館 全文全訳古語辞典」「ビジュアルカラー国語便覧」

導入は現代語と古語の違いを理解することから

本格的な古典の学習は中等1年のこの単元が初めてとなる。1時間目の授業では教科書の「いろは歌」を読み、現代語と古語の読み方が異なっていることを理解する。また、歴史的仮名遣いから現代仮名遣いに直す方法など、まずは基礎的なことを学んでいく。

2時間目の授業では、いよいよ『竹取物語』の冒頭部分(教科書では「蓬莱の玉の枝」と表記)の古文に取りかかる。まずは音読を行い、内容を簡単にイメージしていく。

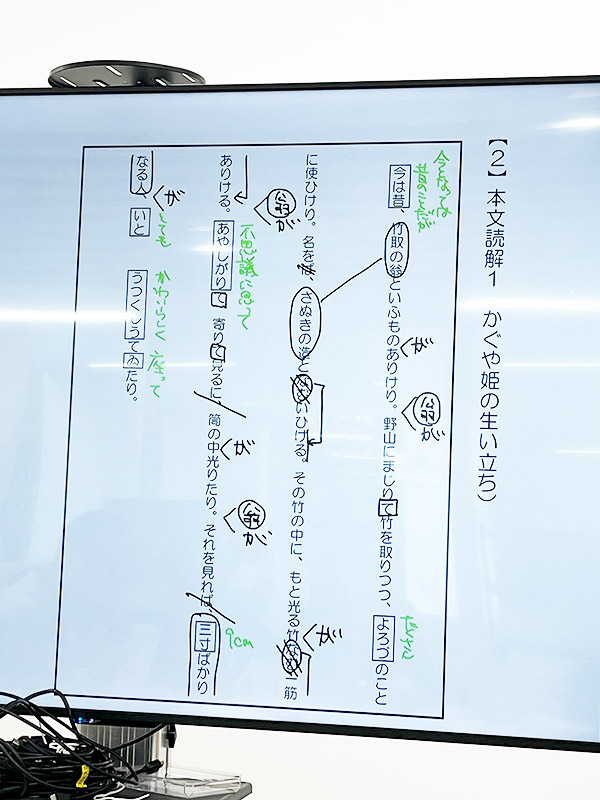

画像1:本文の読解は、教室の大型モニターを使って丁寧に説明

画像1:本文の読解は、教室の大型モニターを使って丁寧に説明2~4時間目の授業で毎時間行っているのが音読である。教科書のQRコードを読み取ると朗読音声を聞くことができるので、その読み上げを聞いたあとに、2人1組になって音読を行っていく。音読をすることで、内容をイメージしたり、古典特有のリズムを通して古典の世界に親しんだりすることができるからだ。

また、『竹取物語』のDVDを見て、内容を理解することも行っている。青山先生が担任をするクラスは、約2割が帰国子女であり、国語が苦手な生徒にとっては、映像を見ることが、分かりにくい場面設定や登場人物の関係性を理解することに大変役立っている。

こうして内容をつかんだうえで、それぞれの登場人物の心情を理解しながら授業は進んでいく。

青山先生:古典読解は、ポイントを絞って生徒に伝えるようにしています。苦手意識をもたないようにするためです。この単元ではここだけは押さえておいてほしいということを、定期考査の出題例などとともに強調して伝え、意識を高めていきます。古今異義語も、同様に量を絞って着実に暗記させることで、無理なく実力を伸ばしていけるようにしています。

また、内容理解の際は、話の概要を大きく捉えさせるようにしています。そのために、DVD等の映像教材やマンガ等の教材を使うこともよくあります。そうすることで、話の内容理解がしやすくなり、苦手意識をもちにくくなります。

古典の翻訳は1つではない。分かりやすい翻訳とは?

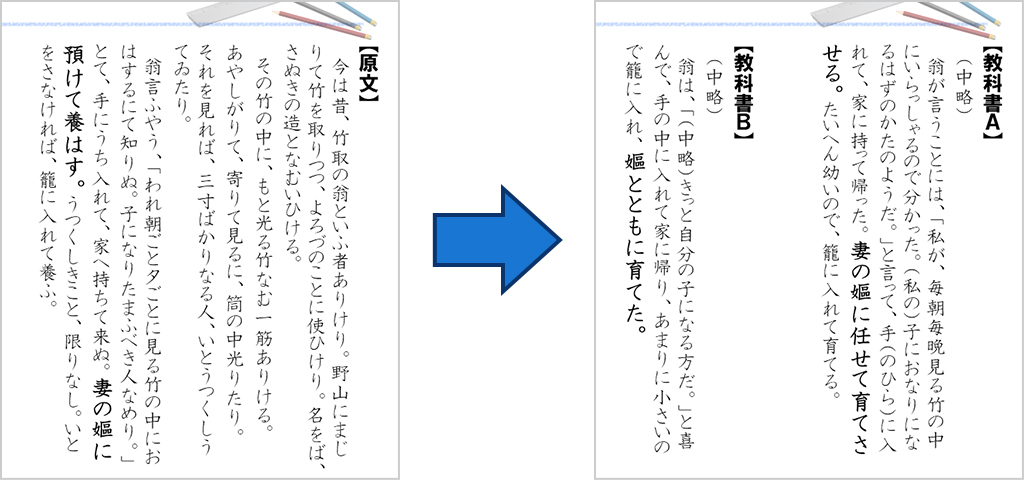

『竹取物語』は、現存する日本最古の物語と言われている。千年以上の時を超え、今も読み継がれている物語だが、21世紀になってたくさんの新訳が出版されたり、映画化されたりしている。実は教科書一つをとっても、A社の現代語訳とB社の現代語訳は異なっている(画像2)。訳者によって原文の解釈や現代語訳の表現が異なるのが古典の面白さでもある。

画像2:翻訳の違いを例に挙げ、そこから生み出される差を考えていく

画像2:翻訳の違いを例に挙げ、そこから生み出される差を考えていく分かりやすい翻訳とは何かを考え、実際に翻訳を作る

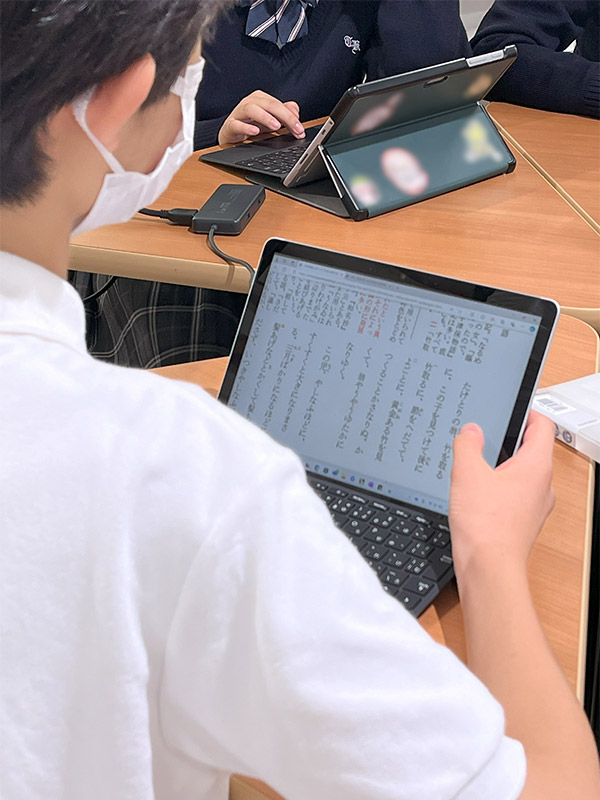

ラーニング・コモンズで行われた5・6時間目の授業では、複数の資料を活用しつつ、グループで話し合いながら、中等1年である同級生たちにも分かりやすい、よりよい翻訳を作成することを目指す(画像3)。

使った資料は、ジャパンナレッジSchoolの「新編 日本古典文学全集」(小学館)、「角川ソフィア文庫 ビギナーズ・クラシックス」(KADOKAWA)、「全文全訳古語辞典」(小学館)、「ビジュアルカラー国語便覧」(大修館書店)など。

生徒たちは4人1グループで8班に分かれ、班に割り当てられた範囲の訳文を作成する。作成の際には、「相手」と「目的」を意識して取り組む。訳文を読んでもらう相手が小学生なのか中学生なのか、あるいは大人なのかといった、「誰に対するものか」ということと、「その相手が求める目的」によって書き方が変わってくるためである。

宿題として読んできた「ビギナーズ・クラシックス」をヒントにして、訳文をしっくりくる表現にするためにグループごとに話し合いながら意見をまとめる。誰かが出した案に対して、もっと別の言葉がいいと提案したり、辞典で言葉の意味を調べたりしながら、活発な意見交換が続いていく。

画像3:各グループの前に置かれた大型モニターには、手元のパソコン画面を映す班や他のグループの新訳作成シートを映す班、また、「古典文学全集」の該当箇所を映し出し、それをもとに話し合う班などもあり、思い思いに翻訳作りに取り組んでいる

画像3:各グループの前に置かれた大型モニターには、手元のパソコン画面を映す班や他のグループの新訳作成シートを映す班、また、「古典文学全集」の該当箇所を映し出し、それをもとに話し合う班などもあり、思い思いに翻訳作りに取り組んでいる先生からは、「「ビギナーズ・クラシックス」だけではなく、「古典文学全集」と比べながら訳すこと」「わからない言葉は古語辞典を使うこと」などの注意点が挙げられた。さらに、最も大切なポイントは、全訳を書き写すのではなく自分たちで考えて訳すこと、とくに相手(中等1年の同級生たち)にわかりやすい言葉遣いで説明するという点であるとの注意も、先生から与えられた。

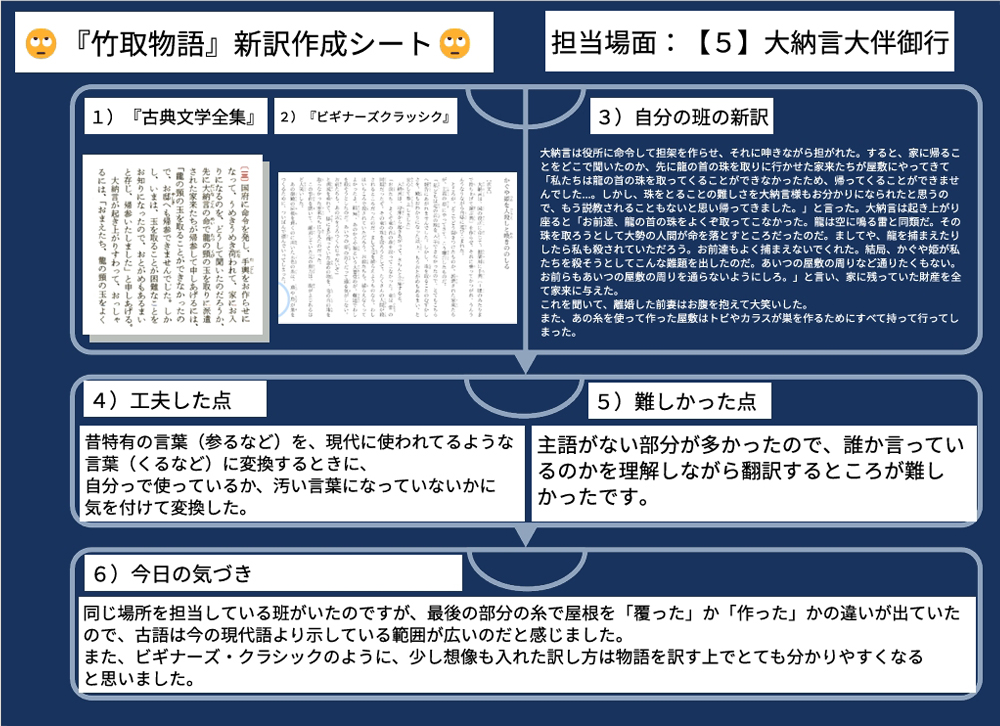

画像4:「日本古典文学全集」を手元の端末で開いて訳を考える

画像4:「日本古典文学全集」を手元の端末で開いて訳を考える授業の最後に、それぞれの翻訳で注意した点や注目ポイントを班ごとに発表してもらったところ、「たとえば、「よきことなり」を「良いアイディアですね」とするように文脈に応じて必要な変換を行った」、「難しい言葉を分かりやすくした」、「主語を入れるようにした」、「辞典を使って意味が変わらないようにした」など、いくつも工夫した点が挙げられていた。

また、「中学生でも分かりやすい「ビギナーズ・クラシックス」を使おうとしたが、それだけではしっかり訳せなかったので、「古典文学全集」も使った」というように、先生から注意された点をしっかり実行できたグループもあった(画像4)。

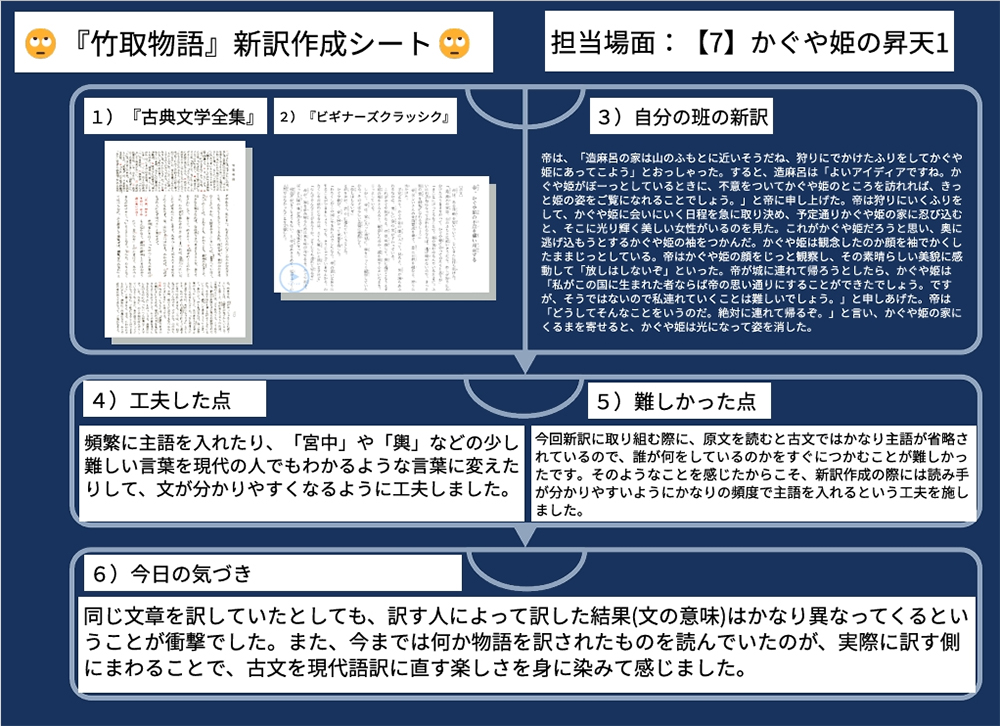

この単元は、各々まとめた「新訳作成シート」をロイロノートで提出して終了となる。生徒たちは、新訳作成シートの①「新編 日本古典文学全集」と②「角川ソフィア文庫 ビギナーズ・クラシックス」に、それぞれの該当箇所を貼り付け、③に自分の班の新訳を書き込んだあと、④「工夫した点」、⑤「難しかった点」、⑥「今日の気づき」に記入してシートを完成させる(画像5・画像6)。

青山先生:古文は中学校に入学して初めて本格的に触れるもの。しかも教科書では『竹取物語』しか取り扱いません。そのため、古文の世界に慣れ親しみ、古典を嫌いにさせないこと、そして古典の面白さを伝えることがいちばんの目標です。

今回の学習を通して、「主語を補う必要性」や、「訳と本文を見比べて違いを明確にすること」などの重要な事項に気づけた生徒が多かったように思います。このような、教科書学習で学んだことを活かす学習ができるのがJKSの強みだと思います。授業後の振り返りでも、約95%の生徒が、古典に対して前向きな印象をもっていました。

生徒たちには、古典を単に受験科目であるということで終わらせず、現代と昔の世界をつなぐ大切な日本文化の一部であり、とても興味深いものであるということを意識しながら、これから先の古典学習に励んでいってほしいと思います。

画像7:国語科担当の青山先生

画像7:国語科担当の青山先生

青山先生:古典は、高校生の中で嫌い・苦手な教科として毎年上位に挙がってきます。そのため、中学生段階では、「古典は楽しいと思ってもらう」ことと「高校の学習につながるようにする」ことの2点を意識して指導にあたっています。

今回は授業の冒頭で、「かぐや姫がたった3か月で大人へと成長すること」や、「かぐや姫が月の世界での罪を償うために人間界へやってきたこと」などから授業を始め、生徒の興味、関心を引き出せるようにしました。